Introducción

Este artículo presenta una descripción de la genealogía como método historiográfico en el marco de la denominada “Historia e Historiografía de lo Social” y la “Historia-Política”, la cual fue acompañada de las antiguamente llamadas “ciencias auxiliares” de la historia, tales como la sociología o la heráldica. Esto, con el ánimo de comprender cómo la genealogía fue traída a América como un mecanismo de apoyo de las estructuras medievales hispánicas, y de esta forma “certificar”, entre otros, el linaje, la ascendencia, la filiación y la aplicabilidad de ciertos sujetos para ocupar empleos, encargos, puestos o posiciones dentro de la estructura y la organización de la administración en el Nuevo Reino de Granada.

De otro lado, el artículo busca explicar los usos de la genealogía más allá de la intención de determinar linajes o parentescos; esto es, el objeto de la genealogía en los documentos aportados a la administración del Nuevo Reino de Granada, sus usos y fuentes, para justificar la empleabilidad, así como el uso de títulos o cargos.

También es un intento de reivindicación del “método genealógico”, que ha sido ampliamente criticado −y con razón− debido a que los orígenes de algunas genealogías son tan fantasiosos como erróneos, tanto en sus fuentes como en su interpretación. Por último, busca explicar los diferentes usos y aplicaciones de las herramientas genealógicas, como del estudio genealógico en sí, para diferenciarlas y ratificar su importancia, cuando es concebido como método científico y busca probar algún hecho histórico, más allá del hallazgo de las relaciones de parentesco.

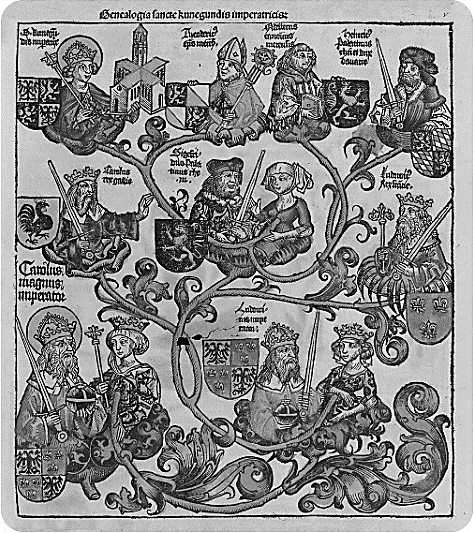

Figura 1. Genealogía de Carlo Magno

Fuente: Tomado de Árbol genealógico de Carlomagno de las Crónicas de Nuremberg [Ilustración] (https://co.pinterest.com/pin/652599802245858140/), Pinterest.

¿Qué es la genealogía?

La genealogía[1] es el estudio de los ascendientes o los descendientes de una persona, un grupo familiar o un grupo social más amplio (comunidad, barrio o pequeño poblado). Por extensión, también se aplica al seguimiento de la ascendencia de ciertos animales de interés humano, como caballos y perros, lo que se conoce como «pedigree».

Actualmente, la genealogía ha extendido sus aplicaciones en el mundo actual a temas tan relevantes como la medicina, a través de los estudios de ADN en la llamada “genealogía genética”[2]; la ciencia forense (criminalística); y el derecho familiar, donde se emplea para probar ascendencias, descendencias, aplicación a ciudadanías extranjeras por vínculo sanguíneo o resolver sucesiones y herencias, entre otros usos y aplicaciones.

La genealogía ha sido método de trabajo de los historiadores y los genealogistas, empleándose como herramienta historiográfica el árbol genealógico, que es una descripción gráfica de las relaciones de ascendencia o descendencia de un grupo objeto de estudio (persona, grupo social, animal), herramienta que también es empleada en la medicina, la sociología y/o la psicología.

El árbol genealógico puede adoptar diversas formas y expresiones de construcción según el tipo de estudio que se realice. Dependiendo de su enfoque, puede detallar relaciones patriarcales (línea paterna), matriarcales o de ombligo (línea materna) y familiares (grupo familiar conformado por una pareja de padre y madre).

En disciplinas como la medicina, la psicología y la sociología, se emplean tipos de marcadores especiales para indicar el tipo de relacionamiento de los individuos estudiados, esto puede ser por matrimonio, divorcio, segundas o más uniones, viudez, unión de hecho, uniones extramaritales, adopciones, entre otros. En dichas ciencias se usan los árboles genealógicos para anotar rasgos característicos, tales como enfermedades, razas, etnias, etc.

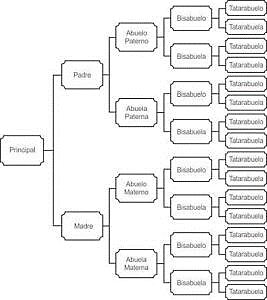

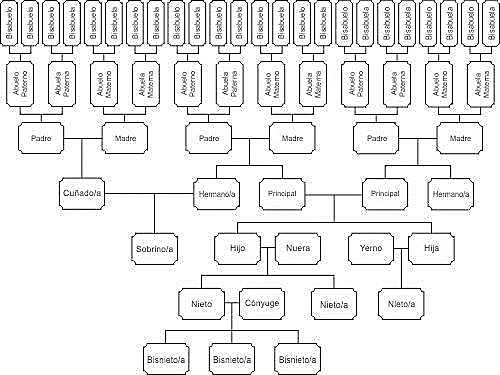

Figura 2. Esquema de árbol genealógico

Figura 2. Esquema de árbol genealógico

Fuente: Tomado de ¿Cuántos antepasados tengo? [Ilustración] (https://www.abueling.com/blog/cuantos-antepasados-tengo/) El blog de abueling.com

En la figura se aprecia un árbol típico, de costado, donde se representan los ascendientes de un individuo. Los árboles pueden adoptar diversas configuraciones, como de costado (derecha, izquierda), ascendente (hacia arriba), descendente (hacia abajo), circulares o cuadrados, entre otros. Las representaciones son variadas, por ejemplo, la agnaticia (línea de varón) se limita a la representación gráfica de los antepasados varones. En algunos casos se representan sus cónyuges, pero se omiten los padres de la mujer.

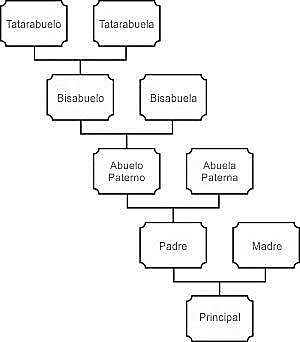

Figura 3. Árbol agnaticio

Fuente: Tomado de ¿Cuántos antepasados tengo? [Ilustración] (https://www.abueling.com/blog/cuantos-antepasados-tengo/) El blog de abueling.com

La representación de ombligo, matrilineal o matriarcal (línea femenina), se limita a la representación gráfica de los ascendientes femeninos. En algunos casos se representan sus cónyuges, pero se omiten los padres del marido.

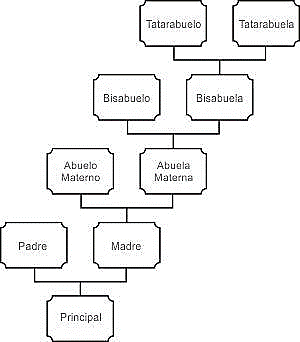

Figura 4. Árbol matrilineal

Fuente: Tomado de ¿Cuántos antepasados tengo? [Ilustración] (https://www.abueling.com/blog/cuantos-antepasados-tengo/) El blog de abueling.com

El árbol genealógico mixto, o de familia completa, se ve representado de la siguiente manera:

Figura 5. Árbol completo o familiar

Fuente: Tomado de ¿Cuántos antepasados tengo? [Ilustración] (https://www.abueling.com/blog/cuantos-antepasados-tengo/) El blog de abueling.com

Fuente: Tomado de ¿Cuántos antepasados tengo? [Ilustración] (https://www.abueling.com/blog/cuantos-antepasados-tengo/) El blog de abueling.com

Esta representación ilustra las relaciones de los ascendientes y los descendientes de los “principales” (o quienes son objeto de estudio). En su investigación, el historiador, o el genealogista, recopila la mayor cantidad de fuentes disponibles (eclesiásticas, civiles, literarias, fotográficas, pictóricas), que den pistas o indicios de los sujetos estudiados y sus familiares, o sus principales relaciones existentes.

Como parte final de este apartado, se aborda el concepto de linaje, que está íntimamente asociado al estudio genealógico. El linaje es la línea de antepasados (ancestros) y descendientes de un sujeto. El linaje, es pues, la prueba que debe corroborarse para establecer las relaciones de parentesco y consanguineidad, y para fines de este ensayo, uno de los objetos de estudio principal.

El linaje puede transmitirse a través de la línea masculina (paternofilial) o de la línea femenina, también conocida como de ombligo (maternofilial). Es importante destacar que el apellido no es necesariamente un símbolo o indicador de pertenencia a un linaje específico. En términos amplios, esto significa que las relaciones de filiación (y, en algunos casos, de parentesco) no siempre coinciden con las relaciones de linaje. Tener un apellido, un nombre o una asociación de letras y nombres de una familia no significa que se pertenezca a un linaje específico. Solo un estudio serio y detallado de genealogía acerca de la ascendencia y la descendencia de un individuo puede determinar si este pertenece o no a un linaje determinado[3].

Lo anterior significa que las personas que ostentan un título nobiliario no necesariamente pertenecen al linaje original. El linaje hace referencia a la casa o solar al que se otorgó dicha distinción en su origen.

En términos prácticos, algunas familias constituyen un linaje. Por ejemplo, los Villegas pertenecen al linaje de «Villegas», siempre que puedan demostrar su parentesco filial. En ciertas familias de origen judío o semita, el nombre del patriarca ha pasado a representar el linaje de sus descendientes, como en el caso de Ha-Leví, que identifica a los descendientes de Leví sin necesidad de un apellido específico. En estos casos, la filiación familiar puede establecerse sin recurrir al nombre o apellido, pero solo un estudio genealógico riguroso, respaldado por pruebas, puede certificar dicha filiación y linaje.

La genealogía en el medioevo ibérico

Con cierto retraso respecto a Inglaterra y Francia, los reinos de España encontraron en la narrativa genealógica un instrumento de preservación y validación de la memoria, sobre todo de la memoria regia (Pereyra, 2014). Los matrimonios entre descendientes de parejas reales, reyes o reinas, su reconstrucción y validación, fueron recogidos en algunos libros de crónicas, por ejemplo, en el libro Bienandanzas e Fortunas de Lope García de Salazar[4], del vastísimo repertorio de obras. En este libro en particular se mencionan relatos que abarcan tres momentos importantes:

1) Lo correspondiente al origen del hombre, de acuerdo con el antiguo testamento.

2) Lo referente a Grecia y Roma antiguas.

3) Las narraciones desde la salida de los romanos de Hispania hasta Pedro el Cruel (hijo de Alfonso XI de Castilla).

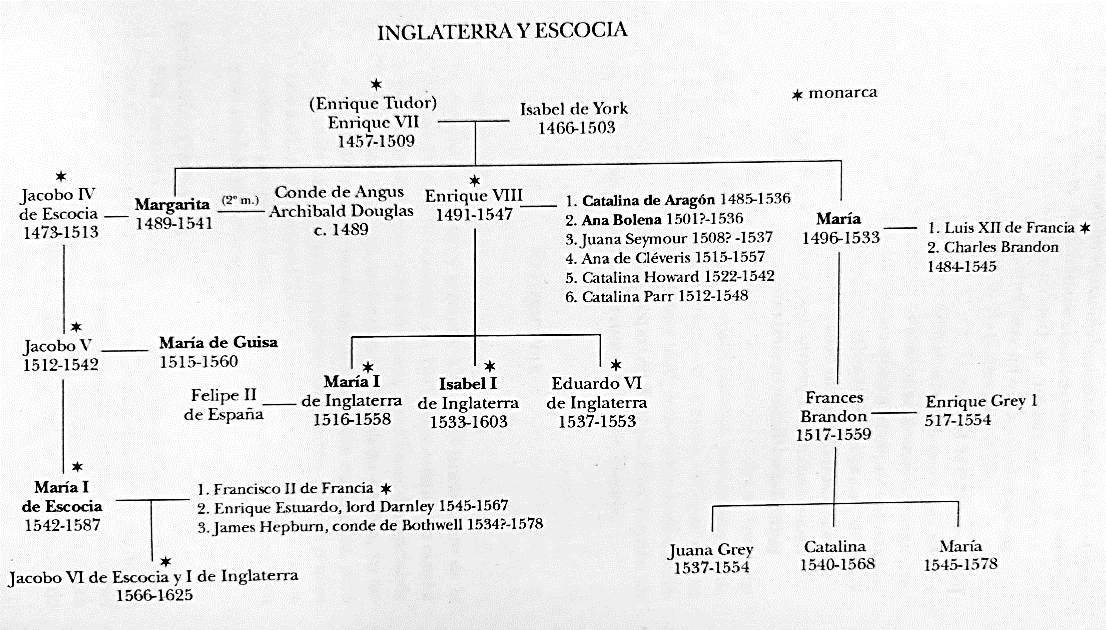

Incluyendo una descripción de hechos históricos como guerras, muertes, asesinatos e intrigas, así como las relaciones genealógicas, linajes y familias, y la manera en que son recordados, ya sea por tradición o a través de la lectura de códices antiguos. Cabe recordar que Pedro el Cruel gobernó como rey entre 1350 y 1366. A continuación, una imagen facsimilar del libro original:

Figura 6. Página facsimilar de las Bienandanzas e Fortunas

Fuente: Tomado de europeana.eu (s.f.).

Este grande y extenso género de literatura genealógica, también conocido como nobiliarios (Pereyra, 2014), ilustra el interés de las casas nobiliarias por fundamentar sus aspiraciones políticas. En efecto, la hidalguía, el linaje y el sentido de dicha narrativa de la sociedad septentrional bajomedieval son altamente complejos y variados.

Los tipos sociales tratados van desde “labradores” para designar al campesino parcelario, sometido a censo (sociedad feudal), mercaderes, comerciantes marítimos, hasta la mención de la hidalguía[5], una condición jurídico-social ampliamente extendida.

Dentro de esta última, se encuentran categorías como el “muy notorio”, el “de solar conocido” y otras formas y variaciones, muy propias de España y Portugal, adaptadas de modelos del norte de Europa, en particular de Francia e Inglaterra. Estas distinciones fueron adoptadas y heredadas en el Nuevo Reino de Granada, como se analizará más adelante.

Esta condición de hidalgo (hijo-de-algo) permitió que personas de orígenes diversos pudieran ascender socialmente y ser reconocidas en igualdad de trato dentro de la sociedad cortesana. Dichos ascensos podrían lograrse por destacamento de guerra o logros militares, formación académica meritoria, condición de clérigo y clérigo culto o por cultivado en artes y saberes. Asimismo, incluía a los hijos menores de reyes o duques (segundones), quienes, aunque no estaban en la línea directa de sucesión, mantenían un papel relevante en la corte debido a su linaje y arraigo.

A pesar de su fuerte componente estamental, el linaje se manifiesta con cambios permanentes, dado que, si bien representaban el entramado o la relación familiar, también entraba en grandes conflictos con los demás grupos familiares y sus extensas clientelas, por obediencia o necesidad de permanencia junto a la corte reinante. Es así como familias entraban en conflictos con otras al apoyar una causa real u otra.

Un buen ejemplo de esto es la familia de Trastámara, de la que descienden tanto Isabel I de Castilla −conocida como Isabel la Católica− y su esposo Fernando II de Aragón, primos segundos entre sí y con necesidad de contar con dispensa papal para su matrimonio.

Más interesante aún es la controvertida legitimidad de Isabel como reina, por su connotación de reina autoproclamada o usurpadora, ya que no estaba destinada a heredar el trono. Su hermano, el rey Enrique, solo tuvo una hija, Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, debido a los rumores que la señalaban como hija ilegítima de la reina y de Beltrán de la Cueva, un hidalgo ascendido, amigo de la corte y hombre de armas. A través de acuerdos y pactos (el más relevante, el de “Guisando”), Isabel, a la muerte de este, se proclama reina de Castilla.

Las familias que se enfrentaron en el conflicto entre Isabel I y Juana la Beltraneja se dividieron en dos bandos: los Mendoza, firmes partidarios de Isabel, y los Pacheco, marqueses de Villena, que apoyaban a la Beltraneja. Un ejemplo del linaje de Castilla y Aragón lo vemos en el matrimonio de Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos[6].

Figura 7. Los Reyes Católicos – Fernando e Isabel

Fuente: Tomado de Árbol genealógico Reyes Católicos [Ilustración] (https://arbolgenealogico.me/reyes-catolicos/) Árbol Genealógico.me

Estas y más informaciones se plasman en las crónicas y narrativas de los Reyes Católicos. Igualmente, es interesante ver cómo Isabel se convirtió en reina, a pesar de que el linaje y el derecho sucesorio seguían una línea patriarcal (o de varonía). Las casas y familias opositoras a su ascenso, como los Pacheco y el Marqués de Villena, intentaron deslegitimarlo aún más, calificándolo de ilegal y cuestionando su derecho al trono. Los hijos de los Reyes Católicos fueron:

Figura 8. Hijos de los Reyes Católicos

Figura 8. Hijos de los Reyes Católicos

Fuente: Tomado de Árbol genealógico Reyes Católicos [Ilustración] (https://arbolgenealogico.me/reyes-catolicos/) Árbol Genealógico.me

I) Isabel de Aragón: esposa de los herederos de la corona portuguesa (se casó en dos oportunidades, con Alfonso de Portugal y, fallecido aquel, con Manuel I de Portugal). Estos matrimonios tenían una única intención de unir el reino de Portugal a los intereses de Castilla. Cabe destacar que los reyes de Portugal también pertenecían a la dinastía Trastámara y eran primos de Isabel y Fernando.

II) Juan de Aragón: esposo de Margarita de Austria, fallecido y su hija póstuma fallecida, sin más descendencia.

III) Juana I de Castilla: conocida como Juana la Loca, esposa de Felipe Habsburgo (Felipe el Hermoso), fundadores de la casa (y linaje) de Austria, consolidando la familia y linaje de Habsburgo.

IV) María de Aragón: tras la muerte de su hermana Isabel, se casó con Manuel I de Portugal.

V) Catalina de Aragón: se casó en dos oportunidades con los reyes de Inglaterra: Arturo de Gales y Enrique VIII, lo que la vinculó con la Casa de Tudor y York.

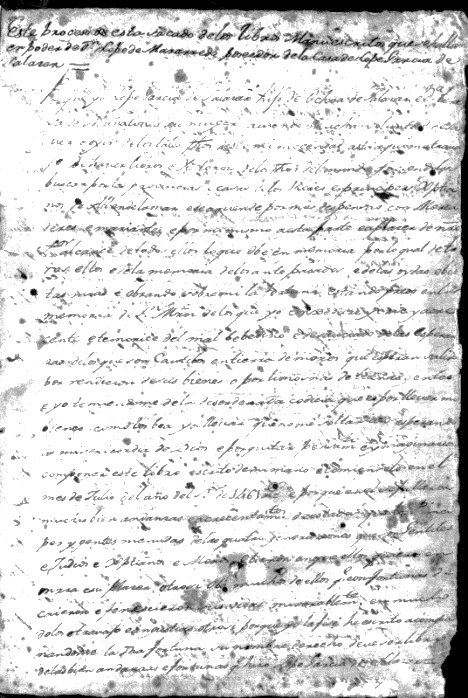

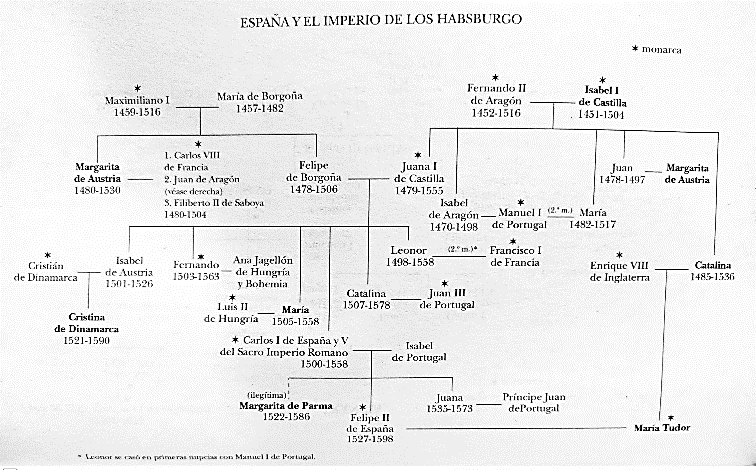

A modo de ejemplo, es importante revisar los árboles genealógicos de las casas y familias nombradas. Uno de los árboles corresponde a los reyes de Inglaterra (Tudor y York), destacándose Enrique VIII y Catalina de Aragón. En el otro árbol se aprecia la familia y linaje de Habsburgo (los Austria), destacándose a Felipe el Hermoso y a Juana la Loca.

Para una mayor apreciación de los árboles y sus contenidos, así como sendas descripciones genealógicas e históricas de las casas, recomiendo leer el libro Juego de Reinas por Gristwood. Para fines de este ensayo, bastan los árboles genealógicos para entender los linajes y las familias.

Figura 9. Árbol 1 – Habsburgo

Fuente: Tomado de Juego de Reinas, por Gristwood, S., 2017, p.24, Bogotá; Editorial Planeta, Colombia.

En este árbol puede detallarse el linaje de Trastámara, a través de Fernando II e Isabel I (Reyes Católicos), su hija Juana I de Castilla con Felipe de Borgoña (el Hermoso) y las casas de España, Dinamarca, Hungría y Francia, unidas por su descendencia. De allí la importancia de poder conocer en detalle los ascendientes, descendientes y su posición en el entramado familiar, así como de la corte.

A continuación, el árbol de Inglaterra, por el linaje de Catalina de Aragón y su esposo Enrique VIII.

Figura 10. Árbol 2 – Tudor-York & Aragón

Fuente: Tomado de Juego de Reinas, por Gristwood, S., 2017, p.22, Bogotá; Editorial Planeta, Colombia.

En este árbol puede detallarse el Linaje Tudor-York, a través de Enrique VIII y Catalina de Aragón (1ª esposa de Enrique) y las Casas de Inglaterra y Escocia.

Antes de pasar al Nuevo Reino de Granada, resulta pertinente revisar los apuntamientos de Heers sobre la Edad Media (1995). En su capítulo sobre nobles, señores y guerreros dentro de la ciudad, comenta que las sociedades urbanas estaban dominadas en el plano político y social por “poderosas familias e incluso por dinastías de negociantes” (p. 225), como lo fue el caso de Venecia.

Este análisis permite comprender cómo se fueron conformando los estratos sociales de campo y ciudad, así como las diferencias entre sociedad citadina y el señorío feudal. Además, evidencia la existencia de “clanes” o “familias” con funciones diferenciadas: algunas destinadas a gobernar (reyes), otras dedicadas a la negociación y la gestión política (como las cortes españolas, encargadas de asesorar al monarca) y, finalmente, el ascenso de las clases mercantiles en las ciudades —los mercaderes— junto con el papel de los militares en esta estructura social.

Heers también comenta que en Italia no existieron rupturas o distanciamientos entre las ciudades más grandes y los diferentes pueblos más pequeños, pues tanto los nobles y burgueses como los pequeños artesanos, negociantes, notarios, juristas, cambistas y banqueros tenían tierras, viñedos, rebaños y bosques, cuya explotación dejaban a manos de aparceros o asalariados. Todas estas estructuras fueron adoptadas en Europa y, posteriormente, fueron pasadas por los descubridores y conquistadores en el Nuevo Mundo, como se verá más adelante.

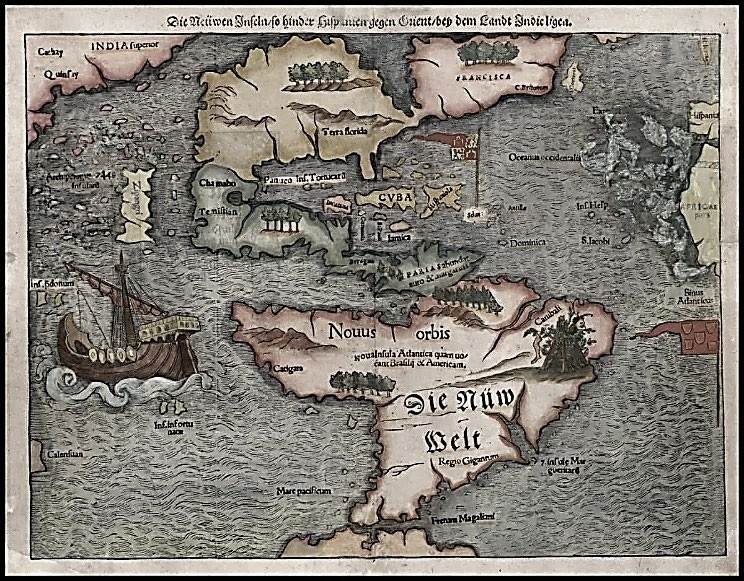

Figura 11. Mapa de América

Fuente: Tomado de Latinoamérica a través de los mapas antiguos [Ilustración] (https://www.geografiainfinita.com/2015/02/latinoamerica-a-traves-de-12-mapas-antiguos/) Geografía Infinita, 2015.

El autor señala que un indicador clave de la permanencia de los vínculos familiares, tanto en la nobleza como en familias más modestas, fue la configuración de barrios comunes dentro de las ciudades. Estos barrios se ubicaban estratégicamente para facilitar el acceso a las carreteras que conducían a sus tierras. Heers afirma que:

Durante mucho tiempo y hasta principios del siglo XIV, por ejemplo, las murallas de Siena tenían tantas puertas como grandes linajes nobles tenía la ciudad; todas las familias nobles podían de ese modo acceder cómodamente, en tiempos de paz para los negocios y en tiempos de guerra para refugiarse, a sus feudos y a sus castillos fortificados. (Heers, 1995, p. 227)

Un principio de ordenamiento por linajes, familias y grupos organizados se observa en los germánicos (Le Goff, 1999). Un ejemplo de ello es la instauración de los linajes imperiales a partir de Enrique I, duque de Sajonia, cuyo hijo, Otón I, se convirtió en el fundador de su casa.

De manera similar, en la Isla de Francia, el poder se alternó entre las casas carolingias y la familia de Eudes. No obstante, su modelo de gobierno se basaba en la fragmentación del territorio, pues su estrategia consistía en repartir el reino en pequeños feudos entre sus hijos, lo que dificultaba la consolidación de la unidad y su tamaño.

Le Goff afirma que “el individuo, en el Occidente medieval, pertenecía en primer lugar a una familia. Familia en sentido amplio, patriarcal o tribal, bajo la dirección de un cabeza de familia” (1999, p. 250). De esto se desprende que en la sociedad medieval el linaje es una comunidad de sangre, compuesta de parientes y amigos “carnales”, es decir, de parientes por alianza (cuñados, ahijados, yernos, etc.). El autor menciona que “por lo demás, el linaje no es el resultado de una vasta familia primitiva, sino una etapa en la organización de un grupo familiar flexible que encontramos ya en las sociedades germánicas de la alta Edad Media” (p. 250).

En esto concuerda Boutruche (1976), al tratar la relación de vasallaje en la formación de la aristocracia feudal a partir de la consolidación de las familias gobernantes, la relación contractual, el trabajo y la explotación de bienes y recursos. Serán estos estamentos los que se traerán de Europa a América y se implementarán en la administración del Nuevo Reino de Granada.

La genealogía como medio de prueba en el Nuevo Reino de Granada: casos de capitanes conquistadores

Para iniciar este apartado, es importante recordar que, antes de los cronistas, el mismo Gonzalo Jiménez de Quezada[7] escribió su Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada (1536). De esta manera, ejercieron como narradores-cronistas, entre otros: Pedro Cieza de León[8], Juan de Castellanos (son famosas sus Elegías de varones ilustres de Indias, escritas en verso) y el mismo Juan Rodríguez Freyle, con su Carnero (que propiamente no es un cronista, sino que su obra se orienta más hacia la recopilación de relatos, comentarios y anécdotas sobre el estilo de vida de los conquistadores recién instalados en la Nueva Granada, y sucesos ocurridos, mencionando como caso más relevante el de doña Inés de Hinojosa y sus varios amantes).

Figura 12. Don Gonzalo Jiménez de Quezada

Fuente: Tomado de Museo Nacional (s.f.).

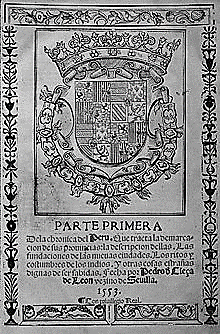

Figura 13. Portada de las Crónicas de Pedro Cieza de León

Figura 13. Portada de las Crónicas de Pedro Cieza de León

Fuente: Tomado de Pedro Cieza de León [Fotografía] (https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_León) Wikipedia, 2024.

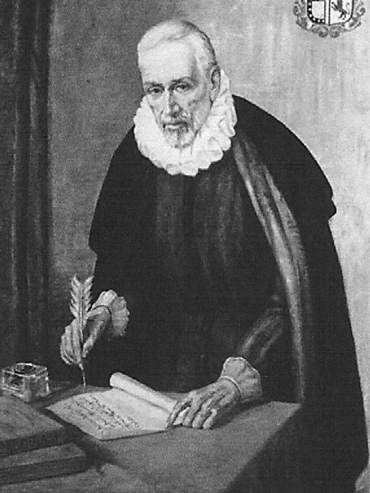

De manera tardía aparece Juan Flórez de Ocáriz, escribano y escritor, conocido por su obra Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Hijo de Domingo García Flórez y de Micaela Ochoa Olariega y Ocáriz, llegó huérfano a la ciudad de Santafé de Bogotá a la edad de 14 años, acompañado de la familia de su tía materna. Gracias a su posición, tuvo acceso a archivos arquidiocesanos y a ejecutorias de nobleza de las familias importantes de la época.

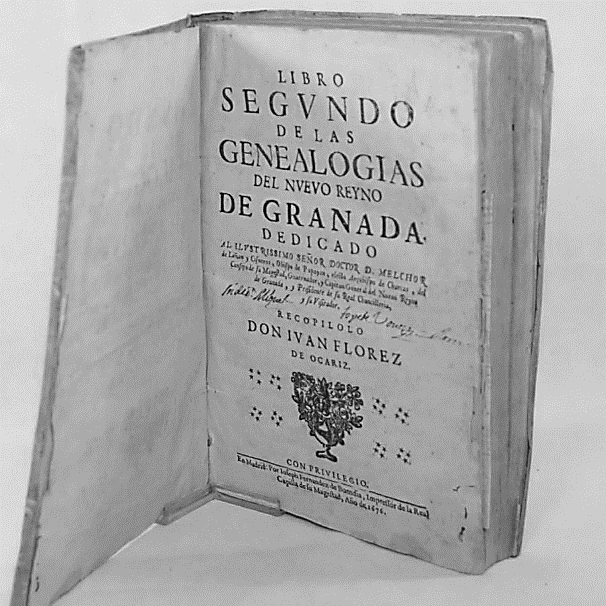

Figura 14. Genealogías del Nuevo Reino de Granada

Fuente: Tomado de JUAN FLÓREZ DE OCÁRIZ [Fotografía] (http://siluetassanluquenas.blogspot.com/2018/09/juan-florez-de-ocariz.html) Galería de Sanluqueños Ilustres (s.f.).

Juan Flórez de Ocáriz[9] fue escribano de cámara y mayor de la Gobernación del Nuevo Reino de Granada. Tuvo bajo su custodia los archivos de la Real Audiencia de Santa Fe y escribió las Genealogías del Nuevo Reino de Granada.

Figura 15. Juan Flórez de Ocáriz

Fuente: Tomado de JUAN FLÓREZ DE OCÁRIZ [Fotografía] (http://siluetassanluquenas.blogspot.com/2018/09/juan-florez-de-ocariz.html) Galería de Sanluqueños Ilustres (s.f.).

Fuente: Tomado de JUAN FLÓREZ DE OCÁRIZ [Fotografía] (http://siluetassanluquenas.blogspot.com/2018/09/juan-florez-de-ocariz.html) Galería de Sanluqueños Ilustres (s.f.).

Comenta al respecto el historiador Enrique Otero:

Definido el punto económico vino el trance matrimonial, que se cumplió el 10 de enero de 1644 y luego, habiéndose arreglado lo necesario con el abuelo Angulo Velasco, hizo el viejo Capitán dejación de su Escribanía Mayor en favor del novio, con lo cual, ocho días después del matrimonio, o sea el 18 de enero de 1644, entraba nuestro don Juan en posesión del muy honroso cargo de Escribano de Cámara y Mayor de la Gobernación del Nuevo Reino de Granada. (Otero D’Costa, citado por García Rodríguez, s.f., par. 8).

Revisando lo expuesto anteriormente, Flórez de Ocáriz recibe de dote matrimonial medio cargo de escribano de cámara y debe pagar la otra mitad para obtener el título y ejercer. Este es el estamento heredado de España del clientelismo, en donde el “servidor” (Flórez de Ocáriz) está al servicio de los Reyes (señores) y paga por el derecho al ejercicio (relación contractual). A esta distancia de Europa y sin mayores inconvenientes, un joven huérfano, seguramente “hidalgo” (hijo-de-algo), escaló posiciones sociales en el Nuevo Reino de Granada, adquirió nombre y reconocimiento y representó a la institucionalidad medioeval europea de los Reinos de España en América.

Analicemos ahora su obra, Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Su objetivo, plasmado en las páginas iniciales, era contar las noticias de los capitanes, pobladores y conquistadores. En dos libros y 43 árboles genealógicos, describe Flórez de Ocáriz los principales personajes que llegaron con los conquistadores y hace anotaciones además de familiares, hazañas, logros, fundaciones, orígenes y patria de dichos personajes.

Con respecto a algunos casos de capitanes y conquistadores, se hará referencia al Capitán Antón de Olalla y al Capitán Antonio Díaz Cardoso. Flórez de Ocáriz dedica un capítulo completo al Capitán Antón de Olalla, en el que detalla diversos aspectos de su vida. Según su relato, Olalla sirvió en su juventud en el ejército del Rey Carlos V y participó en campañas en Italia como alférez de infantería bajo el mando del Capitán Juan Ruiz de Orejuela. También estuvo en Córdoba, Andalucía, antes de viajar a América en 1535, desembarcando en Santa Marta como parte de la armada de Pedro Fernández de Lugo.

Posteriormente, subió por tierra con Jiménez de Quezada y estuvo en la fundación de Santafé. Atendió el llamado para atacar a Pizarro y a Lope de Aguirre. Además, Flórez de Ocáriz menciona que Antón de Olalla contrajo matrimonio con la lusitana (portuguesa) doña María de Orrego, a quien describe como una mujer noble portuguesa, de quien desarrolla la relación genealógica de sus ancestros.

Figura 16. Genealogías del Nuevo Reino de Granada – libro segundo, árbol cuarto

Figura 16. Genealogías del Nuevo Reino de Granada – libro segundo, árbol cuarto

Fuente: Tomado de Genealogías del Nuevo Reino de Granada [Fotografía] por Flórez de O. J, 1990, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

En la repartición del botín, fruto de la travesía, conquista y fundación de Santafé, le es otorgado por título del gobernador Armendáriz, en 1547, la rica encomienda de Bogotá y tierras que, por merced, constituyeron la Dehesa de Bogotá y la Hacienda El Novillero. Con el tiempo, estas propiedades pasaron a sus descendientes a manos del Marqués de San Jorge[10].

Respecto a su genealogía y descendencia, dice Raimundo Rivas, en el libro Los Fundadores de Bogotá (1938), que fue hijo de Bartolomé González Soriano y María de Olalla Camacho. Según su testamento (Archivo de Bogotá, testamentarias de Cundinamarca, XXIII, 850), puede inferirse que nació en 1510. En el Archivo de Indias, en España, se encuentra la información de los servicios prestados y también de su yerno, Francisco Maldonado de Mendoza, quien levantó información de sus muchos servicios.

No obstante, en el interesante documento Libro de Acuerdos Públicos y Privados de la Real Audiencia de Santafé en el Nuevo Reino de Granada, se registra que, en enero de 1576, Antón de Olalla solicitó a dicha audiencia que no se le asignaran más indios ni repartimientos, argumentando que ya poseía una extensa hacienda con entre 800 y 1.000 indígenas. En su lugar, pidió que se otorgara a su hijo, Bartolomé de Olalla, el título de alférez real de la Audiencia de Santafé. Sin embargo, Bartolomé falleció joven, y no se sabe con certeza si llegó a recibir los honores solicitados.

Al Capitán Antón de Olalla le sobrevive su hija, apodada la “Rica Encomendera”, dueña de la casa en la plaza mayor (hoy Plaza de Bolívar, en el costado suroriental, después ocupado por la Plaza de la Aduana, y en él, construido actualmente, el palacio cardenalicio), doña Jerónima de Orrego y Castro, primero esposa de Fernando de Monzón, con quien no tuvo hijos. Posteriormente enviudeció y se casó con don Antonio Maldonado de Mendoza, quienes heredaron la Encomienda de Bogotá y las haciendas y fincas del Capitán Antón de Olalla[11].

A continuación, una imagen de la Hacienda El Novillero, con su típico estilo colonial.

Figura 17. Hacienda El Novillero

Figura 17. Hacienda El Novillero

Fuente: Tomado de El Novillero [Fotografía] (https://bitacorasdebogota.blogspot.com/2007/09/el-novillero.html), Bitácoras de Bogotá, 2007.

Caso del Capitán Antonio Diaz Cardoso.

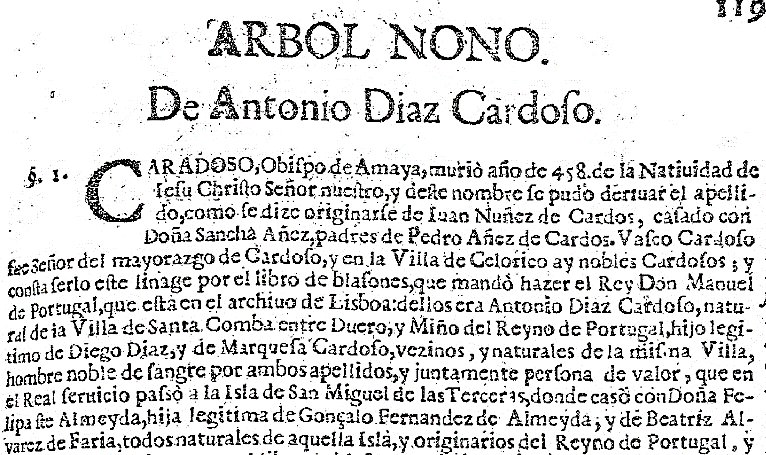

Figura 18. Árbol Nono (9) de Antonio Diaz Cardoso

Fuente: Tomado de Genealogías del Nuevo Reino de Granada [Fotografía] por Flórez de O. J., 1990, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

Antonio Díaz Cardoso es también mencionado por Flórez de Ocáriz, quien señala que su ascendencia era portuguesa, hijo de Diego Díaz y Marquesa Cardoso. Contrajo matrimonio con doña Felipa de Almeida, hija de Gonzalo Fernández de Almeida y Beatriz Álvarez de Faria.

Pasó a Santa Marta en 1529, siendo gobernador García de Lerma, recorrió el Magdalena, estuvo en el Valle de Upar, volvió por su esposa e hijas. Fue uno de los primeros regentes de Santafé y Gonzalo Jiménez de Quesada le otorgó una casa a dos calles de la Plaza Mayor.

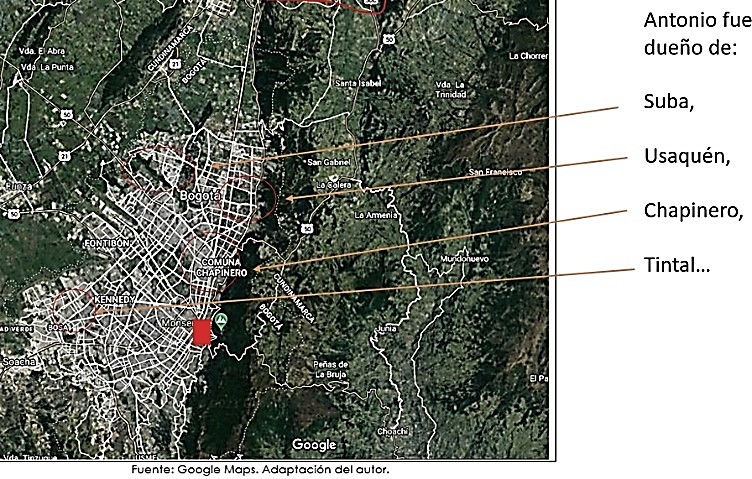

El investigador Santiago Luque Torres, en su obra Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (2009), menciona que algunas haciendas permanecieron bajo el dominio de un mismo propietario, ya sea en su totalidad o fraccionadas.

Tabla 1. Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

| Hacienda de Suba | En poder de la familia Cardoso, encomenderos originales, probablemente desde 1549 hasta 1720, esto es unos 171 años aproximadamente. |

Fuente: Adaptación del autor.

Don Antonio, al ser nombrado encomendero de Suba y Tune, y por merced de tierras, fue dueño de inmensos terrenos. El siguiente mapa ilustra el tamaño de sus tierras.

Figura 19. Tierras de Antonio Diaz Cardoso

Fuente: Adaptado de Google Maps (s.f.).

En comparación con la actual Bogotá, Santafé ocupaba el lugar del cuadrado rojo y en los círculos se pueden observar las tierras de don Antonio Diaz Cardoso.

Fue Antonio Diaz Cardoso un muy interesante personaje, era médico de profesión (lo que lo hizo candidato a ser de origen judío-sefardí, pues la medicina no era practicada por los castellanos cristianos). Atendió casos de medicina en sus correrías por el norte y la costa del Nuevo Reino de Granada, donde era considerado doctor, lector y culto.

Para terminar, se revisan algunos cargos de la conquista y la colonia, heredados de la administración feudal española (relación de vasallaje), estos fueron:

El alférez real: en términos de “vistosidad social”, era el cargo más alto del cabildo, en ceremonias públicas presidía los actos y era el encargado de llevar el estandarte real (significando la lealtad y sumisión a la corona). Esta distinción se obtenía por cédula real, era a la vez cargo y título, por lo cual podía venderse en caso de renuncia al mismo.

Alcaldes ordinarios: eran magistrados de primera instancia para casos civiles y criminales, elegidos por los regidores, tenían voz y voto en el Cabildo. Santafé tenía cuatro alcaldes por barrio o cuartel (La Catedral, Santa Bárbara, San Victorino y Las Nieves). Con el tiempo, la Catedral se fraccionó en cuatro barrios: Príncipe, San Jorge, Palacio y La Catedral. Para ampliar estos temas, recomiendo revisar a Moisés de la Rosa, en su libro Calles de Santafé de Bogotá (1938).

Regidores: integrantes básicos del cabildo, su nombramiento era por el rey o por la audiencia. También fue optativo vender el cargo-título. Eran ante todo diputados y se les pedía verificar en campo cualquier acción que se solicitara. Se reunían los lunes y miércoles a deliberar.

Otros cargos incluyeron el fiel ejecutor, alguacil, síndico procurador, escribano y mayordomo de propios.

Conclusión

El método genealógico y la genealogía han sido herramientas fundamentales en la Historia y la Historiografía, al igual que el concepto de linaje. A lo largo del tiempo, estos recursos han sido utilizados en diversos contextos. En la antigüedad, su aplicación era principalmente ceremonial y religiosa, destinada casi exclusivamente a los linajes reales, como en el antiguo Egipto, Sumeria, Grecia y Roma.

Durante la Edad Media, la genealogía continuó siendo un recurso asociado a la realeza, utilizado para consolidar alianzas y matrimonios entre familias soberanas. Sin embargo, con el tiempo, su alcance se amplió, permitiendo que el linaje adquiriera relevancia más allá de la nobleza estrictamente regia. En este periodo, el estudio genealógico comenzó a incluir a los hidalgos, habitantes de burgos y ciudades, comerciantes acaudalados, militares, jurisconsultos y miembros del clero culto. Asimismo, la genealogía pasó a abarcar la familia extendida, incluyendo primos, primos segundos, cuñados, yernos y otros parientes cercanos a la casa real.

Al Nuevo Reino de Granada llegaron los estamentos medievales castellanos, uno de ellos, la Probanza (con su correspondiente genealogía), y la estructura feudal del Vasallazgo. Los casos de los dos capitanes conquistadores tratados, Antón de Olalla y Antonio Diaz Cardoso, además de demostrar su “hidalguía”, acceden a la institución de la encomienda y, por merced real de tierras, a grandes extensiones en forma de “gran hacienda”. Solo entre estos dos capitanes estaba distribuida la tierra alrededor de Bogotá, con el derecho sobre los usos de la tierra y la encomienda.

Estas estructuras han variado a través de los años. La encomienda no existe y las haciendas por extensión, o fueron construidas sobre ellas pueblos o ciudades, o fueron fraccionadas y vendidas a lo largo de tres siglos. Hasta hoy subsisten las casas, pero, en cuanto a su extensión, ninguna de las haciendas existe. Las casas coloniales originales son hoy unas rarezas dentro de la ciudad: la hacienda El Novillero (de Olalla) y la hacienda San Rafael (incrustada en la mitad de la ciudad de Bogotá, en la calle 134) [casa del encomendero Diaz-Cardoso].

El método genealógico ha cambiado en el transcurso de los siglos. Ya en la antigüedad era muy factible unir a un importante césar o faraón con un dios; en el medioevo, su justificación fue de orden político-jurídico y con intereses propios. Así, un rey podía justificar un matrimonio con otro reino a fin de unirlos por lazos de sangre. Ya en América este tipo de alianzas continuaron, siendo la endogamia una característica propia de los territorios del Nuevo Reino de Granada y, terminado el siglo XIX y bien entrado el XX, aun se seguían estudiando las genealogías de novios en trance de contraer nupcias, para verificar los nexos de los contrayentes y sus orígenes.

Aunque las relaciones de vasallaje y los contratos feudales han desaparecido, el clientelismo sigue siendo una práctica común incluso en pleno siglo XXI. Este mecanismo se mantiene como una forma de asegurar privilegios y beneficios a través de contratos con el Estado, en los que una figura intermediaria (el administrador o servidor público) facilita el acceso de un tercero (contratista o cliente) a recursos y oportunidades.

Día a día, los medios de comunicación, redes sociales y la prensa informan sobre denuncias que evidencian la persistencia de esta dinámica, particularmente en Latinoamérica. Han pasado varios siglos desde el medioevo, pero sus raíces y arraigos aún nos acompañan.

Referencias

Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá, testamentarias de Cundinamarca, XXIII, 850, Bogotá, Colombia.

Boutruche, R. (1976). Señorío y Feudalismo. Primera época: los vínculos de dependencia. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

García Rodriguez, J. C. (s.f.). JUAN FLÓREZ DE OCÁRIZ: AUTOR DE LAS «GENEALOGÍAS DEL NUEVO REINO DE GRANADA. Galería de Sanluqueños Ilustres.

Heers, J. (1995). La invención de la Edad Media. Crítica, Barcelona.

Le Goff, J. (1999). La civilización del occidente medieval. Paidós Ibérica, Barcelona.

Luque Torres, S. (2009). Historia del Patrimonio Rural y Urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Pereyra, O. V. (2014). Dinámica transaccional, genealogía y construcción de la memoria en la nobleza castellana septentrional en la Baja Edad Media [en línea]. Memoria Académica, 1(11).

Rivas, R. (1938). Los fundadores de Bogotá. Tomo I. Editorial Selecta, Bogotá.

- En la RAE: Genealogía. Del lat. tardío genealogĭa, y este del gr. γενεαλογία genealogía. Conjunto de los antepasados de una persona o de un animal. ↑

- En Wikipedia: La genealogía genética es el uso de pruebas de ADN genealógicas, es decir, perfiles de ADN y pruebas de ADN en combinación con métodos genealógicos tradicionales, para inferir relaciones biológicas entre individuos. La genealogía genética implica el uso de pruebas de ADN genealógico para determinar el nivel y el tipo de relación genética entre los individuos. ↑

- Ampliar en: https://es.wikipedia.org/wiki/Linaje ↑

- Ver su transcripción en: Menú (uv.es) ↑

- En Wikipedia: Hidalgo, hijodalgo, fidalgo (del castellano antiguo, y común en literatura) o infanzón es un noble, aunque coloquialmente se utilice el término para referirse a la nobleza no titulada, especialmente en España y Portugal. ↑

- Para un análisis en detalle, visitar: https://journals.openedition.org/e-spania/20362?lang=pt ↑

- Ampliar en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada ↑

- Ampliar en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_Le%C3%B3n ↑

- Ampliar en: http://siluetassanluquenas.blogspot.com/2018/09/juan-florez-de-Ocáriz.html ↑

- Título que no llegó a ostentar ni él ni sus herederos, pues se negó a pagar los impuestos que demandaban el nombramiento, lo que llevó a una agria batalla, además de legal, social, pues sus contradictores y el cabildo le solicitaron que desmontase del frontón de acceso a su casa los escudos de la familia de Mendoza, así como los Reales (para más detalle, remitirse a Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá). ↑

- Para una mayor ampliación de las genealogías, remitirse a: Flórez de O, J (1990) Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo – árbol 4, libro II. y al libro: Rivas, R. (1938). Los Fundadores de Bogotá. Biblioteca de Historia Nacional. Volumen LVIII. Bogotá: Selecta. ↑

0 comentarios